Personajes destacados del Día del Idioma

MIGUEL DE CERVANTES

(Alcalá de Henares, España, 1547 - Madrid, 1616) Escritor español, autor de Don Quijote de la Mancha (1605 y 1615), obra cumbre de la literatura universal. La inmensa fama de este libro inmortal, que parte de la parodia del género caballeresco para trazar un maravilloso retrato de los ideales y prosaísmos que cohabitan en el espíritu humano, ha hecho olvidar la existencia siempre precaria y azarosa del autor, al que ni siquiera sacó de la estrechez el fulgurante éxito del Quijote, compuesto en los últimos años de su vida.

Cuarto hijo de un modesto médico, Rodrigo de Cervantes, y de Leonor de Cortinas, vivió una infancia marcada por los acuciantes problemas económicos de su familia, que en 1551 se trasladó a Valladolid, a la sazón sede de la corte, en busca de mejor fortuna. Allí inició el joven Miguel sus estudios, probablemente en un colegio de jesuitas.

Cuando en 1561 la corte regresó a Madrid, la familia Cervantes hizo lo propio, siempre a la espera de un cargo lucrativo. La inestabilidad familiar y los vaivenes azarosos de su padre (que en Valladolid fue encarcelado por deudas) determinaron que la formación intelectual de Miguel de Cervantes, aunque extensa, fuera más bien improvisada. Aun así, parece probable que frecuentara las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca, puesto que en sus textos aparecen copiosas descripciones de la picaresca estudiantil de la época.

En 1569 salió de España, probablemente a causa de algún problema con la justicia, y se instaló en Roma, donde ingresó en la milicia, en la compañía de don Diego de Urbina, con la que participó en la batalla de Lepanto (1571). En este combate naval contra los turcos fue herido de un arcabuzazo en la mano izquierda, que le quedó anquilosada.

Cuando regresaba de vuelta a España tras varios años de vida de guarnición en Cerdeña, Lombardía, Nápoles y Sicilia (donde había adquirido un gran conocimiento de la literatura italiana), la nave en que viajaba fue abordada por piratas turcos (1575), que lo apresaron y vendieron como esclavo, junto a su hermano Rodrigo, en Argel. Allí permaneció hasta que, en 1580, un emisario de su familia logró pagar el rescate exigido por sus captores.

Ya en España, tras once años de ausencia, encontró a su familia en una situación aún más penosa, por lo que se dedicó a realizar encargos para la corte durante unos años. En 1584 casó con Catalina Salazar de Palacios, y al año siguiente se publicó su novela pastoril La Galatea. En 1587 aceptó un puesto de comisario real de abastos que, si bien le acarreó más de un problema con los campesinos, le permitió entrar en contacto con el abigarrado y pintoresco mundo del campo que tan bien reflejaría en su obra maestra, el Quijote.

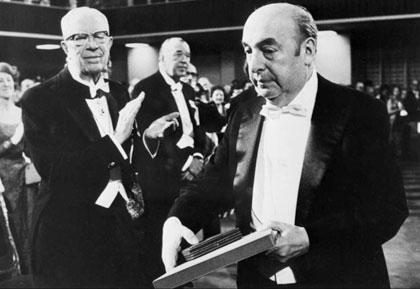

PABLO NERUDA

(Seudónimo de Neftalí Ricardo Reyes Basoalto; Parral, Chile, 1904 - Santiago de Chile, 1973) Poeta chileno, premio Nobel de Literatura en 1971 y una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. A la juventud de Pablo Neruda pertenece el que es acaso el libro más leído de la historia de la poesía: de Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924), escrito a los veinte años, se habían editado dos millones de ejemplares a la muerte de su autor.

Pablo Neruda

Del amor apasionado y cálidamente humano de los Veinte poemas, con resabios modernistas pero plenamente original en sus brillantes imágenes, pasaría Neruda a expresar con la fuerza de un surrealismo personal el sinsentido del hombre y del cosmos en Residencia en la tierra (1933-1935), para construir una nueva fe desde el compromiso político en la épica del Canto general (1950) e inclinarse finalmente por la sencillez temática y expresiva de las Odas elementales (1954-1957). Siempre receptivo a las innovaciones estéticas, su copiosísima producción, que incluye multitud de libros además de los citados, reflejó las sucesivas tendencias en el devenir de la lírica en lengua española y ejerció una fuerte influencia en poetas de todo signo.

Biografía

Nacido el 12 de julio de 1904 en Parral, en la región chilena de Maule, la madre del poeta murió sólo un mes más tarde de que naciera él, momento en que su padre, un empleado ferroviario, se instaló en Temuco, donde el joven Pablo Neruda cursó sus primeros estudios y conoció a Gabriela Mistral. Comenzó muy pronto a escribir poesía, y en 1921 publicó La canción de la fiesta, su primer poema, con el seudónimo de Pablo Neruda (en homenaje al poeta checo Jan Neruda), nombre que mantuvo a partir de entonces y que legalizaría en 1946.

También en Temuco comenzó a trabajar en un periódico, hasta que a los dieciséis años se trasladó a Santiago para cursar estudios de profesor de francés. Allí se incorporó como redactor a la revista Claridad, en la que aparecieron poemas suyos. Tras publicar algunos libros de poesía, en 1924 alcanzó fama internacional con Veinte poemas de amor y una canción desesperada, obra que, junto con Tentativa del hombre infinito, distingue la primera etapa de su producción poética, señalada por la transición del modernismo a formas vanguardistas influidas por el creacionismo de Vicente Huidobro.

Neruda con Matilde Urrutia

y en la entrega del Nobel (1971)

Los problemas económicos indujeron a Pablo Neruda a emprender, en 1926, la carrera consular que lo llevó a residir en Birmania, Ceilán, Java, Singapur y, entre 1934 y 1938, en España, donde se relacionó con Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Miguel Hernández y otros componentes de la llamada Generación del 27, y fundó la revista Caballo Verde para la Poesía. Desde su primer manifiesto tomó partido por una «poesía sin pureza» y próxima a la realidad inmediata, en consonancia con su toma de conciencia social. En tal sentido, Neruda apoyó a los republicanos al estallar la Guerra Civil española (preludio de la Segunda Guerra Mundial) y escribió España en el corazón (1937).

Previamente, sin embargo, sus poemas habían experimentado una transición hacia formas herméticas y hacia un tono más sombrío al reflejar el paso del tiempo, el caos y la muerte en la realidad cotidiana, temas dominantes en otro de sus libros imprescindibles, Residencia en la tierra, publicado en dos partes en 1933 y 1935 y que constituye el eje de su segunda etapa. Imágenes originalísimas y audaces de raigambre surrealista expresan en esta obra una visión profundamente desolada del ser humano, extraviado en un mundo caótico e incomprensible.

De regreso en Chile, en 1939 Neruda ingresó en el Partido Comunista y su obra experimentó un giro hacia la militancia política. Esta tercera etapa, que tuvo su preludio en España en el corazón (1937), culminaría con la exaltación de los mitos americanos de su Canto general (1950). En 1945 fue el primer poeta en ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Chile. Al mismo tiempo, desde su escaño de senador, Pablo Neruda utilizó su oratoria para denunciar los abusos y las desigualdades del sistema. Tal actitud provocó la persecución gubernamental y su posterior exilio en Argentina.

De allí pasó a México, y más tarde viajó por la URSS, China y los países de la Europa del Este. Tras este viaje, durante el cual Neruda escribió poemas laudatorios y propagandísticos y recibió el Premio Lenin de la Paz, volvió a Chile. A partir de entonces, la poesía de Pablo Neruda inició una nueva etapa en la que la simplicidad formal se correspondió con una gran intensidad lírica y un tono general de serenidad; el mismo título de una obra central de este periodo, Odas elementales (1954-1957), caracteriza los versos de aquellos años. En 1956 se separó de su segunda esposa, Delia del Carril, para unirse a Matilde Urrutia, que acompañaría al poeta hasta el final de sus días.

Su prestigio internacional fue reconocido en 1971, año en que se le concedió el premio Nobel de Literatura. El año anterior Pablo Neruda había renunciado a la candidatura presidencial en favor de Salvador Allende, quien lo nombró poco después embajador en París. Dos años más tarde, ya gravemente enfermo, regresó a Chile. Falleció en Santiago el 23 de septiembre de 1973, profundamente afectado por el golpe de estado del general Augusto Pinochet, que doce días antes había derrocado a Salvador Allende. De publicación póstuma es la autobiografía Confieso que he vivido.

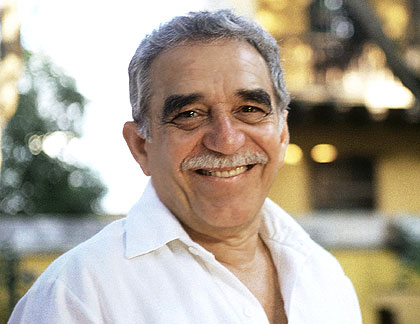

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

(Aracataca, Colombia, 1927 - México D.F., 2014) Novelista colombiano, premio Nobel de Literatura en 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Gabriel García Márquez fue la figura fundamental del llamado Boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno editorial que, en la década de 1960, dio proyección mundial a las últimas hornadas de narradores del continente.

Gabriel García Márquez

En todos ellos era palpable la superación del realismo y una renovación de las técnicas narrativas que entroncaba con la novela europea y estadounidense de entreguerras (Kafka, Joyce, Proust, Faulkner); García Márquez sumó a ello su portentosa fantasía y sus insuperables dotes de narrador, patentes en la obra que representa la culminación del realismo mágico: Cien años de soledad (1967).

Biografía

Los años de su primera infancia en Aracataca marcarían decisivamente su labor como escritor; la fabulosa riqueza de las tradiciones orales transmitidas por sus abuelos nutrió buena parte de su obra. Afincado desde muy joven en la capital de Colombia, Gabriel García Márquez estudió derecho y periodismo en la Universidad Nacional e inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador.

A los veintiocho años publicó su primera novela, La hojarasca (1955), en la que ya apuntaba algunos de los rasgos más característicos de su obra de ficción. En este primer libro y algunas de las novelas y cuentos que le siguieron empezaron a vislumbrarse la aldea de Macondo y algunos personajes que configurarían Cien años de soledad, al tiempo que el autor hallaba en algunos creadores estadounidenses, sobre todo en William Faulkner, nuevas fórmulas expresivas.

Comprometido con los movimientos de izquierda, Gabriel García Márquez siguió de cerca la insurrección guerrillera cubana de Fidel Castro y el Che Guevara hasta su triunfo en 1959. Amigo de Fidel Castro, participó por entonces en la fundación de Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba. Al cabo de no pocas vicisitudes con diversos editores, García Márquez logró que una editorial argentina le publicase la que constituye su obra maestra y una de las novelas más importantes de la literatura universal del siglo XX, Cien años de soledad (1967).

Gabo en la época de Cien años (Barcelona, 1969)

Incubada durante casi veinte años y redactada en dieciocho meses, Cien años de soledad recrea a través de la saga familiar de los Buendía la peripecia histórica de Macondo, aldea imaginaria fundada por los primeros Buendía que es el trasunto de su localidad natal y, al mismo tiempo, de su país y del continente. De perfecta estructura circular, la novela alza un mundo propio, recreación mítica del mundo real de Latinoamérica, de un modo que ha venido a llamarse «realismo mágico» por el encuentro constante de lo real con motivos y elementos fantásticos. Así, en el relato de la fundación del pueblo, de su crecimiento, de su participación en las guerras civiles que asolan el país, de su explotación por parte de una compañía bananera estadounidense, de las revoluciones y contrarrevoluciones subsiguientes y de la destrucción final de la aldea (que confluye con la extinción de la estirpe de sus fundadores, condenada desde el principio a "cien años de soledad"), se entrelazan con toda naturalidad sueños premonitorios, apariciones sobrenaturales, pestes de insomnio, diluvios bíblicos y toda clase de sucesos mágicos, todo ello narrado en una prosa riquísima, fluida y cautivadora que hacen de la lectura un asombro y un placer inacabables.

Tras una temporada en París, Gabriel García Márquez se instaló en Barcelona en 1969, donde entabló amistad con intelectuales españoles, como Carlos Barral, y sudamericanos, como Mario Vargas Llosa. Su estancia allí fue decisiva para la concreción de lo que se conoció como el Boom de la literatura hispanoamericana, que supuso el descubrimiento internacional de los jóvenes y no tan jóvenes narradores del continente: el peruano Mario Vargas Llosa, los argentinos Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Julio Cortázar, los cubanos José Lezama Lima y Guillermo Cabrera Infante, los mexicanos Juan Rulfo y Carlos Fuentes y los uruguayos Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti, entre otros. En 1972 obtuvo el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, y pocos años más tarde regresó a América Latina para residir alternativamente en Cartagena de Indias y en Ciudad de México, debido sobre todo a la inestabilidad política de su país.

Con anterioridad a Cien años de soledad, García Márquez había esbozado el mundo de Macondo en novelas como La hojarasca (1955) y El coronel no tiene quien le escriba (1961), y también en colecciones de relatos como Los funerales de la Mamá Grande (1962). Después de Cien años su narrativa, despojada en mayor o menor media de elementos fantásticos, mantuvo un altísimo nivel; es el caso de novelas como El otoño del patriarca (1975), que somete a alucinante tratamiento el tema del dictador hispanoamericano; Crónica de una muerte anunciada (1981), relato de un crimen de honor basado en sucesos reales que sobresale por su perfección constructiva y ha sido considerado su segunda obra maestra; y El amor en los tiempos del cólera (1985), extraordinaria historia de un amor que, nacido en la adolescencia, no llega a consumarse hasta 53 años después, ya en la vejez de los personajes.

Su prestigio literario, que en 1982 le valió el Premio Nobel de Literatura, le confirió autoridad para hacer oír su voz sobre la vida política y social colombiana. Su actividad como periodista quedó recogida en Textos costeños (1981) y Entre cachacos (1983), compendios de artículos publicados en la prensa escrita, y en Noticia de un secuestro, amplio reportaje novelado editado en 1996 que trata de la dramática peripecia de nueve periodistas secuestrados por orden del narcotraficante Pablo Escobar. Relato de un náufrago, reportaje sobre un caso real publicado en forma de novela en 1968, constituye un brillante ejemplo de «nuevo realismo» y puso de manifiesto su capacidad para cambiar de registro.

En el cine intervino en la redacción de numerosos guiones, a veces adaptaciones de sus propias obras, y desde 1985 compartió, con el cineasta argentino Fernando Birri, la dirección de la Escuela Internacional de Cine de La Habana. Entre su producción posterior cabe destacar una novela histórica en torno a Simón Bolívar, El general en su laberinto (1989); la colección de relatos Doce cuentos peregrinos (1992); el volumen de memorias Vivir para contarla (2002), que cubre los primeros treinta años de su vida, y su última novela, Memorias de mis putas tristes (2004), sobre el amor de un nonagenario periodista por una joven prostituta. Falleció en la ciudad de México en 2014, tras una recaída en el cáncer linfático que le había sido diagnosticado en 1999.

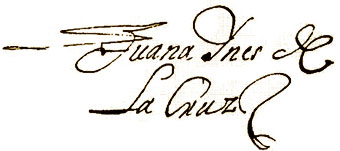

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

(Juana Inés de Asbaje y Ramírez; San Miguel de Nepantla, actual México, 1651 - Ciudad de México, id., 1695) Escritora mexicana, la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. La influencia del barroco español, visible en su producción lírica y dramática, no llegó a oscurecer la profunda originalidad de su obra. Su espíritu inquieto y su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento.

Biografía

Niña prodigio, aprendió a leer y escribir a los tres años, y a los ocho escribió su primera loa. En 1659 se trasladó con su familia a la capital mexicana. Admirada por su talento y precocidad, a los catorce fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Apadrinada por los marqueses de Mancera, brilló en la corte virreinal de Nueva España por su erudición, su viva inteligencia y su habilidad versificadora.

Sor Juana Inés de la Cruz

Pese a la fama de que gozaba, en 1667 ingresó en un convento de las carmelitas descalzas de México y permaneció en él cuatro meses, al cabo de los cuales lo abandonó por problemas de salud. Dos años más tarde entró en un convento de la Orden de San Jerónimo, esta vez definitivamente. Dada su escasa vocación religiosa, parece que Sor Juana Inés de la Cruz prefirió el convento al matrimonio para seguir gozando de sus aficiones intelectuales: «Vivir sola... no tener ocupación alguna obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros», escribió.

Su celda se convirtió en punto de reunión de poetas e intelectuales, como Carlos de Sigüenza y Góngora, pariente y admirador del poeta cordobés Luis de Góngora (cuya obra introdujo en el virreinato), y también del nuevo virrey, Tomás Antonio de la Cerda, marqués de la Laguna, y de su esposa, Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, con quien le unió una profunda amistad. En su celda también llevó a cabo experimentos científicos, reunió una nutrida biblioteca, compuso obras musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros, desde la poesía y el teatro (en los que se aprecia, respectivamente, la influencia de Luis de Góngora y Calderón de la Barca), hasta opúsculos filosóficos y estudios musicales.

Perdida gran parte de esta obra, entre los escritos en prosa que se han conservado cabe señalar la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. El obispo de Puebla, Manuel Fernández de la Cruz, había publicado en 1690 una obra de Sor Juana Inés, la Carta athenagórica, en la que la religiosa hacía una dura crítica al «sermón del Mandato» del jesuita portugués António Vieira sobre las «finezas de Cristo». Pero el obispo había añadido a la obra una «Carta de Sor Filotea de la Cruz», es decir, un texto escrito por él mismo bajo ese pseudónimo en el que, aun reconociendo el talento de Sor Juana Inés, le recomendaba que se dedicara a la vida monástica, más acorde con su condición de monja y mujer, antes que a la reflexión teológica, ejercicio reservado a los hombres.

En la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz (es decir, al obispo de Puebla), Sor Juana Inés de la Cruz da cuenta de su vida y reivindica el derecho de las mujeres al aprendizaje, pues el conocimiento «no sólo les es lícito, sino muy provechoso». La Respuesta es además una bella muestra de su prosa y contiene abundantes datos biográficos, a través de los cuales podemos concretar muchos rasgos psicológicos de la ilustre religiosa. Pero, a pesar de la contundencia de su réplica, la crítica del obispo de Puebla la afectó profundamente; tanto que, poco después, Sor Juana Inés de la Cruz vendió su biblioteca y todo cuanto poseía, destinó lo obtenido a beneficencia y se consagró por completo a la vida religiosa.

Firma autógrafa de Sor Juana

Murió mientras ayudaba a sus compañeras enfermas durante la epidemia de cólera que asoló México en el año 1695. La poesía del Barroco alcanzó con ella su momento culminante, y al mismo tiempo introdujo elementos analíticos y reflexivos que anticipaban a los poetas de la Ilustración del siglo XVIII. Sus obras completas se publicaron en España en tres volúmenes: Inundación castálidas de la única poetisa, musa décima, Sor Juana Inés de la Cruz (1689), Segundo volumen de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz (1692) y Fama y obras póstumas del Fénix de México (1700), con una biografía del jesuita P. Calleja.

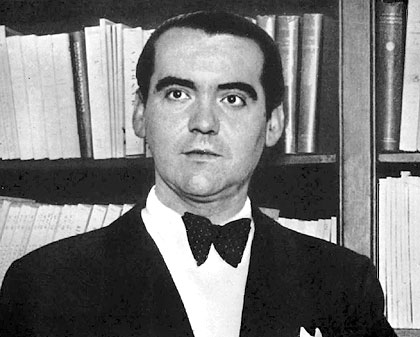

FEDERICO GARCÍA LORCA

(Fuente Vaqueros, España, 1898 - Víznar, id., 1936) Poeta y dramaturgo español. En el transcurso de la «Edad de Plata» (1900-1936), la literatura española recuperó aquel dinamismo innovador que parecía perdido desde su Siglo de Oro; tal periodo tuvo su culminación en la obra poética de la Generación del 27, así llamada por el rebelde homenaje que sus miembros rindieron a Luis de Góngora con motivo de su tercer centenario. Sin embargo, pese a la inmensa talla de figuras como Rafael Alberti, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Luis Cernuda o el premio Nobel Vicente Aleixandre, ningún miembro del grupo alcanzaría tanta proyección internacional como Federico García Lorca.

Federico García Lorca

Los primeros años de la infancia del poeta transcurrieron en el ambiente rural de su pequeño pueblo granadino. Delicado, angelical incluso, fue criado entre algodones por una madre hospitalaria, la maestra Vicenta Lorca, y un padre comprensivo, el hacendado Federico García. Su primitiva vocación fue la música y estudió guitarra y piano. Cursó el bachillerato primero en Almería y luego, tras una enfermedad, en Granada. Continuó sus estudios superiores en la Universidad de Granada: estudió filosofía y letras y se licenció en derecho. En la universidad hizo amistad con el prestigioso compositor Manuel de Falla, quien ejerció una gran influencia en él, transmitiéndole su amor por el folclore y lo popular. Por entonces era ya el contertulio más brillante de El Rinconcillo, el café de la Alameda de la ciudad. En febrero de 1917 apareció su primera composición literaria en el Boletín del Centro Artístico de Granada; se titulaba Fantasía simbólica.

En 1919 se instaló en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde conoció a autores ya consagrados como Juan Ramón Jiménez, y trabó amistad con poetas de su generación y artistas como el pintor catalán Salvador Dalí y el futuro cineasta Luis Buñuel. Con el primero compartía una singular habilidad para el dibujo, y con el segundo una afición al cine que lo llevó a escribir algunas escenas imaginarias teniendo como protagonista a Buster Keaton, cómico que en España era conocido como Pamplinas. En este ambiente de ebullición cultural brillaría pronto el magnetismo de la arrolladora personalidad de Federico García Lorca, cuya perenne simpatía y vitalidad encubría un íntimo malestar que sólo su obra dejaría entrever.

En su formación influyó un excepcional profesor de historia del arte, Martín Domínguez Berrueta, que organizaba con sus alumnos viajes de estudios. En el curso de una de estas excursiones, García Lorca conoció en Baeza al poeta más notorio de la generación anterior a la suya, Antonio Machado, que acudía cotidianamente a su humilde trabajo de profesor de francés en el instituto de aquella localidad andaluza. De estos viajes, y de otros que organizó él mismo con sus compañeros a imitación de los de su maestro, salió su primer libro, Impresiones y paisajes (1918), en el que se encuentran ecos machadianos.

Sus polifacéticos intereses lo llevaron a dedicarse con pasión no sólo a la poesía, sino también a la música y al dibujo, y empezó a interesarse por el teatro. En 1920 estrenó en el Teatro Eslava de Madrid su drama El maleficio de la mariposa, una caprichosa dramatización de los trastornos que produce el amor en una pacífica comunidad de insectos; aunque el estreno fue un fracaso, su producción teatral acabaría siendo tan aclamada como su poesía.

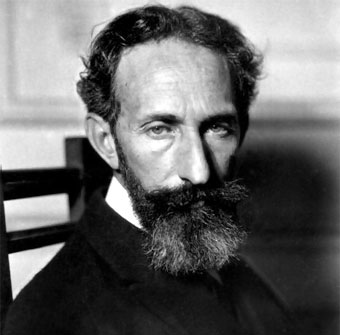

HORACIO QUIROGA

(Salto, 1878 - Buenos Aires, 1937) Narrador uruguayo radicado en Argentina, considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos, cuya obra se sitúa entre la declinación del modernismo y la emergencia de las vanguardias. Las tragedias marcaron la vida del escritor: su padre murió en un accidente de caza, y su padrastro y posteriormente su primera esposa se suicidaron; además, Quiroga mató accidentalmente de un disparo a su amigo Federico Ferrando.

Horacio Quiroga

Estudió en Montevideo y pronto comenzó a interesarse por la literatura. Inspirado en su primera novia escribió Una estación de amor (1898) y fundó en su ciudad natal la Revista de Salto (1899). Marchó luego a Europa, donde conoció a Rubén Darío, y resumió sus recuerdos de esta experiencia en Diario de viaje a París (1900). A su regreso fundó el Consistorio del Gay Saber, cenáculo modernista que pese a su corta existencia presidió la vida literaria de Montevideo y las polémicas con el grupo de Julio Herrera y Reissig.

Ya instalado en Buenos Aires publicó Los arrecifes de coral (1901) poemas, cuentos y prosas líricas de gusto modernista, seguidos de los relatos de El crimen del otro (1904), la novela breve Los perseguidos (1905), producto de un viaje con Leopoldo Lugones por la selva misionera hasta la frontera con Brasil, y la más extensa Historia de un amor turbio (1908). En 1909 se radicó precisamente en la provincia de Misiones, donde se desempeñó como juez de paz en San Ignacio, localidad famosa por sus ruinas de las misiones jesuíticas, a la par que cultivaba yerba mate y naranjas.

Nuevamente en Buenos Aires, trabajó en el consulado de Uruguay y dio a la prensa las colecciones de relatos breves Cuentos de amor, de locura y de muerte (1917), Cuentos de la selva (1918) y El salvaje (1920), y la obra teatral Las sacrificadas (1920). Le siguieron nuevas recopilaciones de cuentos, como Anaconda (1921), El desierto (1924), La gallina degollada y otros cuentos (1925) y el que es quizá su mejor libro de relatos, Los desterrados (1926). Colaboró en diferentes periódicos y revistas: Caras y Caretas, Fray Mocho, La Novela Semanal y La Nación, entre otros.

En 1927 contrajo segundas nupcias con una joven amiga de su hija Eglé, con quien tuvo una niña. Dos años después publicó la novela Pasado amor, sin mucho éxito. Sintiendo el rechazo de las nuevas generaciones literarias, regresó a Misiones para dedicarse a la floricultura. En 1935 publicó su último libro de cuentos, Más allá. Hospitalizado en Buenos Aires, se le descubrió un cáncer gástrico, enfermedad que parece haber sido la causa que lo impulsó al suicidio, ya que puso fin a sus días ingiriendo cianuro.

Comentarios

Publicar un comentario